マンガのすごいを読み解きたい① 沙村 広明『波よ聞いてくれ』第1巻

はじめに

勢いで登録した投稿コース。動機は何か物語を創作したいという欲求に突き動かされてというところです。

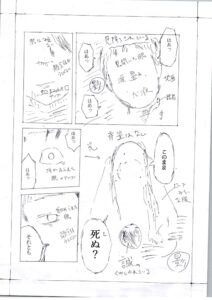

しかし、実際に応募し、さて、自分の持ち物はなんだろうか?と振り返ると、コマ割りだとかネームだとかの作り方すら全く持ち合わせておらず、絵も記号的な意味を持たせられるレベルではないと自分の足場を見せつけられます。

この持ち物で何ができるだろうか。

そう考えたとき、誰かの作り上げた物語を見て、読んで、身にする、それをアウトプットできるものとして体得することはどうだろう?そう思い至りました。

数ある選択肢から至った道ではなく、持ち物の少なさから至った限定的な道だと思います。

これはすごい。

そう感じた作品のすごいをはっきりさせ、最終的にそれを身にして、自分が今できるテキストベースの物語としてアウトプットする。

それを今回の投稿コースを通しての自分の課題とさせていただきます。

まずは数ヶ月かけて既存の物語のすごいを探す過程を投稿致します。

最終的にアウトプットするテキストベースの物語の形態や想定発表先はその間に絞ろうと考えています。

よろしくお願い致します。

すごい。それが走ったマンガはなんだろう?そう考えると、数多の作品が思い浮かぶ。

そんな中から、今回はまず頭に浮んだ1作に挑もうと思う。

沙村広明『波よ聞いてくれ』

今回はこの作品の第1巻のすごいを考えてみたい。

考えてみたいと一口に言っても、思いつくままにアウトプットしてはただの自己満足の散文になってしまう。

まず初めに、どうやってすごいを考えていくか、その方法を明白にすべきだろう。

このプロセスを透明化することは今後続けていく上でも重要な点だとも思う。

すごいの検討が不十分な場合、一体何処がまずいのかがより振り返り易くなるはずだから。

今回、流れとして、まずは『波よ聞いてくれ』の第1巻をゆっくりと再読した。

そして、まずこれはすごいぞと少しでも感じた点を手当たり次第、網羅的にピックアップした。

この第1段階の作業を①洗い出し過程とする。

続いて、洗い出したポイントたちを再度詳細に眺めた。雑多なそれらから思考を紡ぐことは難しいわけで、考える対象とするために、それらを暫定的に以下のカテゴリーに分類してみた。

1)ビジュアル的なポイント

2)リズムやテンポに関わるポイント

3)物語を表現する上で効果的に機能しているポイント

4)キャラクター表現に関わるポイント

この過程を②カテゴライズ過程とする。

最後にカテゴライズすることによりある程度輪郭がはっきりした<すごいぞ>を実際に応用可能なモノへ変化させたいと考えた。

自分自身が物語を編む際に応用可能な形に加工する。この過程を③加工過程としよう。

何事もトライアンドエラー。今回はこの流れで『波よ聞いてくれ』を読んでいきたいと思う。

1.あらすじ紹介

本作は月刊アフタヌーンで2014年から連載されているマンガであり、現在も連載継続中である。

舞台は北海道。スープカレー店でのバイトで糊口を凌いでいた主人公鼓田ミナレが飲み屋で偶然ラジオディレクター麻藤と出会うことから物語は始まる。ぐだぐだに泥酔しての出会いではあるが、それをきっかけに鼓田ミナレは麻藤によってラジオパーソナリティとしての才能を見出されることになる。本作はそんな、割とよくある才能発掘系ストーリーである。

しかし、物語の魅力はそのわかりやすい主筋にはなく、むしろその主筋を脇に置いて展開されるテンポの良いコメディ要素に据えられていると言えるだろう。緊張と緩和が巧妙に設計された落語のようであり、読者はわけのわからない物語の渦にいつの間にか巻き込まれてしまう。そんな強烈な没入感がこのマンガの<すごい>の核と言えるだろう。

2.洗い出しからカテゴライズ

1)ビジュアル的なポイント

すごいをあぶり出そう。そういう意気込みで読むと、実に多くの気づきの多いマンガである。特にビジュアル的なポイントに関しては、目を凝らしてみると、実に多様で細かな技が張り巡らされていると気づかされる。

まず、わかりやすくマンガらしい力を感じるのは台詞のないコマの意志である。例えばP69、鼓田ミナレに麻藤がラジオパーソナリティとしての可能性を見出していると暗に告げる場面に着目したい。ふざけた会話の応酬から唐突にシリアスな話題へ転換する場面だが、この転換点には台詞のない表情のみのコマがしっかり挿入され、テキストを読むことなく、瞬間的に空気の変化を読者が掴めるようになっている。

また、一巻の中盤以降で今後の物語にも大いに関わってくる存在、ラジオAD南波瑞穂が登場する場面も“すごい”を感じた場面である。鼓田ミナレは諸々あって家を追われ、彼女の家に居候することになるわけだが、その居候のはじまりにおける南波瑞穂とミナレのやり取り、その場面においても同様の手法が提示された。

この場面、ミナレが不意にラジオ局の看板パーソナリティである茅代まどかの話題を出すことから展開される。その話題を出した際、南波瑞穂に無視できない波紋が広がる。その波紋から、ミナレが彼女と茅代まどかの関係性に何か抜き差しならぬものがあると悟るのである(P182)。

この場面、ミナレの悟りに先んじて南波瑞穂のなんとも言えない表情が提示され(視線が定まらず何か意図をはぐらかすような)、それを受ける形でミナレの目のどアップのコマが差し込まれる。ミナレの目の強調は<彼女が瑞穂の名状しがたい違和を見つけたぞ>と瞬間的に読者に訴えてくる。これはテキスト主体の小説ではもちろんできないし、動的な映画などの映像媒体でも上手く強調を利かせるのは困難な芸当である。

絵を記号として操る。

実にシンプルな技ではあるが、こんなにもきれいに的確に打ち出されると気持ちいい。

<いやいやマンガなんだから当たり前の表現でしょ>とも言われてしまいそうだし、確かに他の多くのマンガにおいて同様の手法は繰り出されているだろう。だが、この無駄なく絵と記号が接合されている巧みさは、極限の域まで高められているように感じる。これが息をするように繰り出せるならば、さぞマンガを描くことは楽しいだろう。そう思えてならない。

このような調子で、他のビジュアル面の凄みにも目を向けてみる。

唸らされたのはこの物語らしいリアルとラジオの交差表現である。

この物語において、主人公ミナレとラジオをつなぐのは麻藤との偶然の出会いだけではない。

主人公が働くスープカレー店ボイジャーでは常に麻藤の努める地方ラジオ局の番組が流されているのだ。このラジオの言葉たちとスープカレー店内でのリアルの会話ではあるが、混在しないように工夫が凝らされている。吹き出しの形状で瞬間的にわかる様に峻別されているのだ。この吹き出し技術が1巻前半のハイライトとなるシーンで実に効果的な役割をする。

その前半のハイライトとは、飲み屋で酔いに酔ったミナレの独演を、密かに録音していた麻藤が実質了承なく(酔い潰れたミナレから形式上使用する旨の言質はとっているが…)ラジオにのせる場面である。

唐突にスープカレー店内に流れ出す自分の声。

それを耳にしたミナレは、だだ漏れの声を塞ぐため、後先も考えずに店を飛び出し、ラジオブースに殴り込みをかける。

このシーンでは、ミナレがラジオ局へ駆ける中、留まる事無くラジオ内の言葉が吹き出しをかりて流れつづけるのだ。そして、場面の終わり、ミナレが放送まっただ中のラジオブースに突入するシーン。ラジオブースに殴り込んだミナレの吹き出しがラジオのそれへと変化し、ラジオの声として流れはじめるのである。

リアルの世界、ラジオ越しの世界。

この物語が描きたい世界の持つ魅惑的な多層的構造が、吹き出し芸一発で読者に染み込んでくる。吹き出しの使い分けというのは、これまたシンプルな技であるが、これを的確に盛り込める質の高さ…すごいとしかいいようがない。

他にも前述の南波瑞穂の実は異常なほど細かいという性質を1コマでガツンとつたえる場面もベタだが質が高い。P132の1コマ目であるが、そこにはペットの亀の世話の仕方を記した瑞穂お手製の亀マニュアルが提示されている。このコマではギリギリ読むことができる細かな字がびっしりと詰まったマニュアルと、それに驚愕するミナレの目のコマが重ねられている。パッとみるだけで瑞穂の異常な細かさを読者は受容できるようになっているのだ。

しかし油断することなかれ、このコマの効果はこの細かさからの狂気だけではない。

ギリギリ読むことができる情報にすることで、読者はここで詳細に読むべく立ち止まることになる。立ち止まりしげしげと読み込み、時間をかけることになる。ゆっくり読んでも漂う狂気。それに持続的に中てられることにより、瑞穂の異常な細かさがじっくりと読者に刷り込まれるのである。恐ろしい。恐ろしいまでに濃厚な作用だ。

結局ビジュアル的なすごいポイントとして洗い出したものをまとめてみると、この作品では、新奇性はないものの、高品質に担保されたマンガ技法が的確な場面で選択されている、そのすごみに集約されるだろう。この適材適所に配された高品質のマンガ技法が『波よ聞いてくれ』を支えているのは間違いない。

2)リズムやテンポに関わるポイント

正直自分で描かない身という限界はあるものの、読み手としての感覚を頼りに流れるリズム、テンポに関してもすごいを見つけていきたい。

そもそもマンガにおけるリズム、テンポとはどうやって定まっているのだろう。

物理的な速度はシンプルにすると距離と時間で規定される。マンガに置き換えれば、読み進むコマ数と読みにかかる時間に置き換えられるかもしれない。ただ、現実空間に空気抵抗やら摩擦やらがある。同じようにマンガにおいても、より細かな要素があるだろう。読みにかかる時間はコマの情報量や意味との対応度合いといった影響を受けているだろうし、コマ数もコマ割りによって全然意味合いは変わってきてしまうように思う。

こうした複雑な要因が混ざり合って生まれるものだからこそ、どこかリズムやテンポは言語化しにくいのかもしれない。考えれば考えるほど多くの要素が湧き出てしまうようで、本当にマンガの奥深さに圧倒される。

かといってそんなことを言っていては一歩も進めなくなってしまうわけで、不完全だろうと挑んでみたい。

まず、わかりやすいリズム効果として、本作では1ページブチ抜きのコマがタメとして使用されている。

P20、P34はいずれも鼓田ミナレのアップのコマが1ページまるごとで使われており、どちらのコマも時間をピタッと止める感覚を読書に呼び起こす。P20は前述の自身の盗み取られた音源が無断で流されていることに気が付く場面であり、そこで前の流れが一度ピタリと止まり、展開されるラジオスタジオへの突入の起点となっている。また、P34はその流れの中で殴り込み出演したラジオの締めの台詞であり、ばちっと一連の流れを止める機能を果たしている。こうした効果はもちろん映像作品でも寄りのシーンを効果的に加えることで行えそうではあるが、とはいえ流れる時間の中であるそれに比べマンガにおける止めのコマによる停止効果の方が有効と言わざるを得ない。

95ページと96ページのリズムもマンガならではだろう。

この場面は鼓田ミナレがスープカレー屋を解雇され、酒に逃げて酔い潰れているシーンである。部屋の床に突っ伏したミナレの動きないコマが7コマ連続で続く。

変化を付けるものとして前半は追い込まれたミナレの絶望的モノローグが吹き出しとして漂い、後半は突っ伏した背景を言葉なく誰かの足が横切っていく。

この場面、7連続コマが始まる前に、そこが一人暮らしの部屋だと示すコマがある。このコマを通過している読者からしてみれば、この無言の足の登場は実に不気味に見える。薄暗く無音の部屋と共に、一気に世界をホラー色に染め上げていく。

何が起きてる?

そんな不安の中、淡々と繰り出される連続コマ。

ホラー映画においても観客が投影される人物に不安が提示されたのち、静かな、それでいて不安が持続するタメを作った後に突如恐怖の対象がフレームインしてくるのは常套手段である。この7連続コマはまさに持続する不安のタメであり、その不安に答えるように、8コマ目のささやかな動きをはさんで、9コマ目で暗闇を背景に眼鏡の男が突然大きなコマで姿を現す。この9コマ目まで計算され、積み上げられていくリズム。計算されているからこそ、読者もまんまと乗せられてしまう。

みせたいモノ、伝えたいモノ、それをどうお膳立てをするか。常にその意識が配されているからこそ、心地よく没入を誘うリズムが常に流れているのだろう。

3)物語を表現する上で効果的に機能しているポイント

この項目では物語を進める上での工夫を考えていきたいと思う。

ここでは、在り来りであるが伏線の回収が実に巧みである点には触れねばならない。

伏線の回収。これはいかなる物語においてもカルタシスを読者に与える。そして、回収後の風景が読者の抱いていたそれと離れていれば離れているほど世界を拡げ、強烈なインパクトを残す。ただ、その使用は諸刃の剣ではあり、強引で不自然な回収は一発で作品世界を台無しにするリスクもはらんでいる。また、そもそもこの仕掛に固執しすぎることも危険だ。強烈なインパクトをうむが故、作者はその作り込み自体が目的かしかねない。

でもそれは本当に積み上げてきた物語を破壊してしまう。

物語を読んでもらいたいなら、やはり伏線を張り、回収することで物語の糧になる必要があるのではないか。

物語視点に立つと必然的にそう考え、伏線というシステムの危うさに警戒せずにはいられない。そんな危険な伏線という仕掛ではあるが、『波よ聞いてくれ』の伏線とその回収はその着地と整合性も見事ならば、きちんと回収された伏線が物語に不可欠なパーツとして機能している。

例えば、リズムの項でも取り上げた酔い潰れホラーシーンを含む、帰巣本能が嘘だったというエピソードはわかりやすい。きちんと物語として機能する伏線回収が成されている。その“すごい”を見極めるため、この項ではこの場面を詳細に見ていきたい。

この作品において、鼓田ミナレは繰り返すようにことあるごとに酔い潰れる人間であり、序盤も序盤、11ページ目の段階で早速酔い潰れて記憶を失っている。記憶を失ったミナレはいつの間にか家にいるのである。

ここでミナレは述懐する。

<記憶を失おうとも、きちんと自分の部屋に帰り、玄関に倒れ込むことなく、靴を揃えてきちんとベッドに横たわる。そんな自分は破滅型に染まりきれない非破滅型なのだ…>

そう、どこか感傷的に振り返るのである。

序盤のこのシーンのあと、ミナレの典型的破滅型エピソードが散々描かれていくことになるわけで、読み進めるほど読者は、<酔い潰れても失われない帰巣本能>をミナレの意外な側面としてそっとしまい込むことになる。

こうした展開の中、物語はリズムの項で取り上げたホラー仕立ての場面を迎える。

実はこのホラー的展開の先に待っているのは恐怖ではなく、驚くべき伏線回収なのだ。

何を隠そう、ミナレに忍び寄った男性こそがその部屋の主だと明かされるのである。

なんと酔い潰れたミナレは毎度毎度、彼の部屋を自宅と勘違いして入り込んでいたのである。彼は危険な暴漢などではないどころか、むしろ律儀にミナレの部屋へと運んでくれていた沈黙の善人だったのである。

靴が揃えられていたのも、ベッドに辿り着いていたのも、何もかもが彼のおかげだった…。

メッキが剥がれ、この質の悪い酔い潰れエピソードが明かされるだけでも十分サプライズなのだが、ここに至る前に、読者は彼を暴漢と勘違いしたミナレがド派手に床へとたたきつけ、警察まで呼んだのを読まされているのである。なんたる非道…。

ここにおいて、作者はシンプルに破滅型エピソードを重ねるだけでないのだ。ひと握り残した理性的エピソードすら伏線回収で反転させ、一回り大きな破滅型エピソードに化かしているのである。

結果、伏線回収の意外性がミナレの稀有なヤバさを見事に引き立てており、どんでん返しこそが見世物の伏線回収とは全然違う代物である。

どういった発想でこの大がかりな仕掛けを作者は生むことができたんだろう。

考えるにそれはやはりミナレのキャラをどう説明するか、という目的から出発しているのではないだろうか。確固たる目的があり、遊び心もそこへ集約するからこそこうした物語を厚くする仕掛けに仕上がっているのだろう。

他の伏線回収も同様である。

この作品の序盤、多くの読者は引っかかる点がある。テンポがよいためあまり気にならないようにはされているが、前述した泥酔音源を偶々ミナレが聴いてラジオ局に殴り込み業界へ引き摺り込まれる展開があまりに都合よく進むなという違和感である。ローカルラジオ局のお昼番組のひととき、偶々聴くなんてことがそうそうあるだろうか?私はついついそんな穿った見方をしてしまった。

しかし、この違和感はきちんとフォローされるのである。

その後放送作家久連子との会話という自然な形で、麻藤は元々スープカレー屋ボイジャーを訪れたことがあると明かされる。必ずボイジャーではお昼時にラジオが流れていると知っていたからこそ、麻藤は割のいい賭けに出たのだとわかるのだ。

ここでもやはり伏線回収は物語を強固なものにするよう連関していくのである。

仕掛けに溺れるな、本当に描きたいものはなんだ?

筆者は常にその問いを胸においているに違いない。

4)キャラクター表現に関わるポイント

最後にキャラクターに関して見ていきたい。

すでに再三触れているように、この物語には鼓田ミナレという強烈な主人公が存在している。

破滅的でいて、サバサバしながらも熱情を秘めたキャラで、酒飲み、ラジオマンガらしくしゃべり倒しても噛まないなどの特性はあるものの、新鮮なキャラ造形かと問われると似たようなキャラは過去にも多数いたように思う。実際、作者の別作品ベアゲルターの主人公、字忍もどことなく同じ系統である。これはと思い、キャラ造形の傾向があるのではと、私は作者のインタビューを読み漁った。藤本タツキとの対談など、面白いWeb記事が沢山見つかる。ついつい夢中で読んでいると、『波よ聴いてくれ』アニメ化の際のインタビューにそれは見つかった。

そのインタビューで、作者は鼓田ミナレのキャラ造形について問われ、

ほかの作品でも前から描いているような、メインキャラクターの脇にいるすごくうるさい女と表している。

そしてその前のコメントでは、主人公が1人でしゃべり続けているマンガでも面白くするために主人公のパワフルで目立つキャラが要請されたという内容を話している。

やはりキャラにも物語側からの理由がある。

ベースは作者の書き馴染んだキャラだとしても、きちんと新しい物語からの要請を引き受けているからこそ、唯一無二の鼓田ミナレが立ち上がったのだろう。物語的に鼓田ミナレに麻藤が関心を寄せることが核になるわけだが、鼓田ミナレの声、アジテーターじみた傲慢な声と麻藤がかつてともに仕事をしたシセル光明なる伝説の人物の声が似ているというキャラ設定はその核となる出会いを支える要素になっている。ミナレのキャラが物語が進むための必然になっているのである。

他のキャラもそうなのかもしれない。

麻藤はやはり狂言回しとして機能するためか、どこか俯瞰したような落ち着きがある。

スープカレー店の同僚中原くんは破天荒なミナレと店との緩衝地帯のような安定感がある一方、時折垣間見せる世界観の押しつけは破天荒でありながら人間観察はマメなミナレの一面を引き立たせている気もする。

結局、すべてのキャラの根が物語につながっているのだろう。そして、物語の要請によってある程度形状を手に入れたキャラはもはやその姿との同一性を維持するように自律しているようにも読める。キャラの自律運動すらはじまってしまえば、今度は逆にキャラが物語を切り開いているようにも感じられる。

あとがきを読むとすべては担当編集者のラジオと恋愛のマンガを描きましょうという言葉から始まっているらしい。その言葉から作者による肉付けが行われ、物語の根幹ができあがったのだろう。そしてその根幹を常に忘れず、丁寧にそこから造形物を拡張していく。その地道で丁寧な作業が破綻なくつづいている。それこそがすごいの所在なのかもしれない。

3.すごいを加工していく

随分長くなってしまったが、ようやく第二工程カテゴライズ過程が終わった。

正直まだまだ細かなすごい!を挙げようと思えばその道程の先が見えないほどではある。ラジオBGMの挿入とかスープカレー店にラジオ局メンバーが訪れる際の描き方などなど。

しかし、切り口を闇雲に放散させることは得策じゃない。

3つめの加工過程に入る前に各カテゴリーの要点を整理すると以下のような形になる。

1)ビジュアル的なポイント

絵を記号として操る技術の質の高さ、それを適材適所に配する思考。

2)リズムやテンポに関わるポイント

ピークを意識したリズム展開。

3)物語を表現する上で効果的に機能しているポイント

伏線回収は驚きだけでは駄目。驚きを物語の強化に接続する。

4)キャラクター表現に関わるポイント

キャラクターの根っこは必ず物語にある。

まとめると結局どれもこれも似たような結論に至っていると思う。

技術の水準の高さや手法の多様性は作者が修練や経験の中で蓄えていったストックだが、このマンガのすごいはそれを徹頭徹尾物語に還元しようという視点が途切れることなく続いていることではないか。

繰り返しになるが、あとがきにある

・ラジオと恋愛の話

・今度こそ間違いなく、人の死なない漫画

・エログロとかパロディは控えないと…という強迫観念の結晶

(2番目と3番目は無限の住人やベアゲルター、ブラッドハーレーの馬車などの過去作を思い浮かべると、カウンターとして読者も簡単に共有できる)

こうした核が作品と向かい合う間常に明確にくっきりと意識下に浮んでいるのだろう。

そしてこの鉄の掟を決して踏み外すことなく編まれた物語がこの第1巻だと思う。

ではどうやったら、逸れることなく、常に掟へと連なる物語を紡ぐことができるんだろうか。

それこそ抽出し、加工すべきポイントだろう。

物語の核を損なわない表現とは。その視点で逆行的に加工を試みていきたいと思う。

加工先であるテキスト形式を踏まえた場合、(1)のビジュアル的ポイントは丸々移行できないが情景描写へと転換できるのではないだろうか。情景描写は絵と同じく記号的に使うこともできれば、油断すると物語と接続のない浮いた表現にもなりかねない。

物語を流す中で単調な語りに変化を付ける程度の気持ちで、ついつい箸休め的に情景描写や場面描写を挟む。

そういうことはないだろうか?

きっと一流の書き手というのはそんなぼやんとしたことはしていないのかもしれないが、なんとなく見様見真似で物語を書いていると陥りそうな落とし穴に思える。世界を、物語を、再生可能な表現として切り取るにあたっては意味の駆動しないものはできる限り排した方がいいのではないか?ぼんやりとしたものを書きたいならともかく、多様な人間の中である程度の輪郭を持った物語としてリロードされるものとしたいならばこれは徹底する必要があるのではないか。これは物語を書いているひとにとっては自明のことなのかもしれないが、私にとっては、この作品を改めてじっくり考えたことで明確に理解できたポイントである。

次に(2)のリズムについて考えてみる。

マンガにおけるリズムの定義はとても言語化が難しいものだと思うが、要素的には視覚、言語的情報量とそれを分節化するコマ割りで規定されるのではないだろうか?そこでコントロールされる時間の流れのパターン、それがどうなったらどういう効果を生むかこそかなり複雑な要素だと思うが、要素としてはそうやって可視化できるような気がする。

ではテキストの場合、リズムはどう規定されるだろうか。テキストにはコマもなければ視覚情報も基本的に文字に限定される。マンガと違って、言語情報から読者が読者の持ち物で世界を再生させなければならないのだ。再生しづらい表現となればそこには遅延が生まれるだろうし、容易に再生できる流通性の高い言葉をクリアに並べればどんどんテンポは速くなっていくだろう。またコマでの分節化ができない以上、一文一文の区切りに分節化の役割が降ってくるようにも思う。一文の区切り、そして使用する言葉の選択。これらが時間、奏でるリズムと直結している。その意識をしっかり持つことが必要なのだろう。

『波よ聞いてくれ』では作者の持つ多様なリズムパターンが物語中の起伏に沿う形で慎重に繰り出されている。テキストにおいてもその作者は多様な表現のリズムストックを蓄え、物語の起伏とその使用の適切な接続を常に自覚的に行っていく必要があるのだろう。書きたい内容を書く。それでは駄目なのだ。

つづいて(3)の物語表現におけるポイントについても考えてみる。

これはかなりテキスト作品との疎通性が高い項目だろう。ただ、今回取り上げた表現手法である伏線とその回収は、言語の再生という読者への負荷がマンガよりも高いテキスト作品では、かなり注意しないと露骨になったり、はたまた伏線回収が不発に終わるリスクが高いと思われる。読者の伏線の再生において、絶妙な寸止め状態に制限する。マンガは構造上その制限の設計が手練れであればあるほど精緻に行えるが、読者による再生要素が大きいテキスト作品の場合はかなり綿密に読者像を具現化しシミュレートしないといけないだろう。

そして、『波よ聞いてくれ』から読み取れるように、回収の驚きをきちんと物語の栄養となるように意味をもたせなければならない。一部のミステリー小説においては、もはや伏線回収が核になり、物語はその伏線回収の驚きを高めるための装置として編まれている場合がある。そうした作品も商業的には成功を収めているわけで、ある種の正解なのかもしれないが、物語を作りたい私が目指すべきはそれではない。テキスト作品では、ぱっと思いついたものとして、例えば相沢沙呼の『medium 霊媒探偵城塚翡翠』や今村昌弘の『魔眼の匣の殺人』などは仕掛けがきちんと物語上の必要性から要請されたものとなっており、回収の驚きはそのまま物語に接続され物語の強度を高めている。最後の1行でどんでん返しがある。それは物語ではなく、むき身の仕掛とでもいうべきものなのだ。

最後に(4)のキャラクターについてである。

正直、きちんと物語と接合したキャラクターを見出すというのはテキストを書こうと思う人間の多くが思い至りそうなことではある。ただ、作品の具現化において、キャラクターのビジュアルを具体的に描き象れるマンガとは違って、テキスト作品はぼんやりとしたイメージでも書けてしまう。ではマンガで表現できるレベルまで物語からキャラクターを育てるべきなんだろうか。それは上手くいかないと私は考える。なぜなら、言語情報のみでキャラクターを象らなければならないテキストを書くにあたって、表現から必ずこぼれてしまうビジュアルまで事前に想定して挑むのは作者の想定と読者の再生に絶対的な差異を作ってしまうわけで、必然的そのキャラクターを抱える物語は不自然さを抱えたものになってしまうと考えるためだ。結局、言葉という限定的な道具を用いて、読者の再生という不確定な要素の中にキャラクターを立ち上げることに自覚的になるべきなんだろう。鼓田ミナレが作者の想定した『波よ聞いてくれ』の核からブレない根幹を形成されたように、少なくともキャラクターの根幹は多くの想定読者が少ないブレで再生できる表現で提示する必要がある。

こういうキャラクター形成の土台作業が改めて大事なのだろう。

4.まとめ

本当にとんでもない分量になってしまった。

ひとえに自分の要約力の乏しさや思考の発散によるせいでもあるが、1つの作品、しかも1巻のみでこんなにも考える要素があるとは全然想像できていなかった。

月並みな表現になるが、マンガという表現形態の奥深さ、つくるために要求される要素の多さに驚かされたし、恐ろしさも感じた。一線のマンガ作家が命を削るように取り組んでいるのも良いのか悪いのかはともかく納得してしまった。とことん丁寧にやろうとするとマンガは本当に底がしれない。一方でマンガという表現形態とテキスト作品を細かく照らし合わせることで、テキスト作品の主戦場が読者の物語再生行程にあることを再認識させられた。視覚情報の多さは記号としてのマンガの強さであり、文字だけのテキスト作品はどう考えても記号的強度は劣るだろう。ただ、逆にマンガとは違う可能性があるとするならば、それは再生される物語が読者の中で変化するという点にあるのではないだろうか。変化しながら染み込む部分と確固とした強度で立ち上がる部分。その案配のコントロールこそテキスト作品の可能性なのかもしれない。こうしたマンガとテキスト作品の表現形態に関して、腰を落ち着けてあれこれ考えを具体化できたことは大きな収穫である。

『波よ聞いてくれ』はしつこく読んでみて、本当に素晴らしいマンガである。

もちろん、気になる点がないわけではない。ボイジャーの店長宝田さんの扱いは時代的なものはあるにしろナイーブな部分を幾分単純で無邪気な笑いに記号化している点は一部の読者にはナイフのように刺さってしまうように想像される。また、作者がおそらく意図を持って避けたいとしていたパロディ要素は意図を越えてふんだんに残っており、読者の年齢層によっては届きにくい情報も多い。

そうした点を踏まえても本当に丁寧な仕事とそのレベルの高さには驚嘆しかない。夢中で引き込まれてしまったのも納得だし、何度読んでも心地よく面白い。今回洗い出して、カテゴライズして、加工したすごいたちはどれも胸に刻んで栄養にしていきたい。

その上で、最も強く感じたのは、諦めずに丁寧に物語をつくっていく大切さである。

それを常に帰る起点としていかなければならない。

以上となります。

懸命に書きましたが、勝手がわからず、至らぬ点も多いと思います。

今回この文章を読んでいただけたらと考えた意図としては以下のような動機があります。

・よりマンガの魅力を膾炙可能なモノにするために工夫すべき点を指摘いただきたい

・そもそもその読み解き方はどうなんだ?(今回ならば波よ聞いてくれの読み解き)という点を指摘いていただきたい

・自分が最終的に想定しているテキストベースの物語作成へマンガ読解から得たものを活かすという方法は突き進んでもいい道なのかどうか

この3つに関して何か御意見をいただけたらと考え、投稿させていただいた次第です。

よろしくお願い致します!