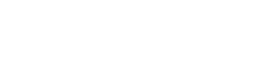

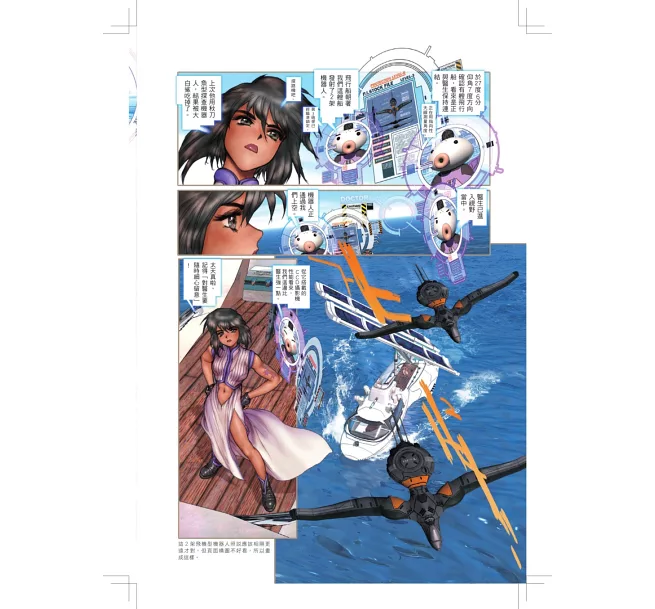

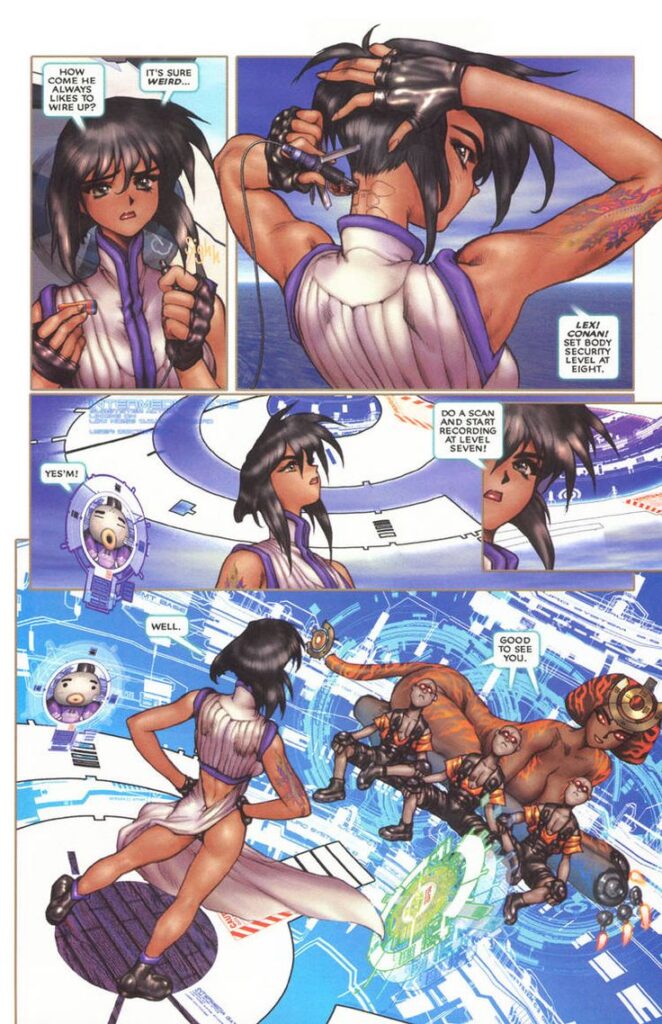

士郎正宗 『攻殻機動隊2』

高浜寛、森薫、五十嵐大介、松本大洋、鶴田謙二、好きです。全作読みたいひとたち(もったいなくてゆっくり読み進めてます)。さいきん『大奥』をようやく読みおえ、数日おいて『環と周』を読みしこたま感動しました。よしながふみ神では。(自明)

こうの史代の生活描写や、『音盤紀行』の確立したムードも大好きです。

「好きなマンガ1冊のタイトルと巻数、その理由」を初回授業までにUPせよとのお題、いま気づきました。危なかった。しかしこの1冊となると容易には定まらず。そこで最も時間をかけた1冊がいいかなと思いつき、『攻殻機動隊2』に決めました。少なくとも思春期以降で1冊を読むのにかけた時間の長さでは、『攻殻機動隊2』が他を圧倒しているはず。

初読時の衝撃はよく覚えてます。そこそこ単価が高くて、ワクワクして開き、まず衝撃的にガッカリしたので。押井守映画『攻殻機動隊』からの士郎正宗原作『攻殻機動隊』で得た興奮のさらなる延長を期待してページを開くとのっけからもう、全力で置き去りにされ放題、斬新すぎてついていけない。茫然自失。というか、狂ってる。そう、狂気を感じたんですね。表現内容以前に、その形式に。そんな体験は初めてでした。文法がそもそも違う。前提も攻殻機動隊(1)から変わっている。そんなことを、同じタイトルの続巻でやっちゃうのか。っていうところからの、ドハマり時間が始まりました。

バロウズとか、ビートニク自動筆記世界だってこれに比べたら平凡に思えちゃう。いまでは劉慈欣『三体』の基幹イメージである「三体」すら、『攻殻機動隊2』の最初と最後に言及される三魂(三叉樹/三本足カラス)のオマージュではとまず想起されるほど、思考発想の底部へ根づいてます。すごさよりも、ヤバさで唯一無二というか。

子どものころ父の本棚から盗み読んだ手塚治虫『火の鳥』の宇宙観丸ごとぶっ飛ばされ体験こそ真に唯一無二だし、夢中になって読んだマンガは数知れないのだけれど、というわけで20歳以降で1冊にかけた時間ダントツのマンガ作品は『攻殻機動隊2』なのでした。

とはいえ、たとえば森薫の中央アジア~英国描写は自身のヒマラヤ~欧州体験と結びつきますし、五十嵐大介や鶴田謙二の海描写は南洋の感覚記憶に訴えてくるものがあり、高浜寛の昭和街描写は自らの存在しない過去記憶をくすぐります。これらに比べ、この1冊『攻殻機動隊2』は、これだけで成立しており孤立宇宙気味。だからこそ、このお題で挙げておくにはふさわしいかな、あとあと何かに効くかなとも感じ(何にだ)、ともかく書いてみた次第です。

8月まで世田谷文学館でやってる士郎正宗展は堪能しました。大量原画のほか道具へのこだわり展示や読書歴現物披露ケースが良かったです。おすすめです。来春放送予定らしい、円城塔脚本の新作アニメシリーズも楽しみです。