好きなマンガ一冊の話:自己紹介を添えて

初めまして、八尾 匠(はちお たくみ)と申します。第8期ひらめき制作コース生です。

初投稿ということで、自己紹介も兼ねている気がしましたので冒頭でささっと。

愛知産まれ愛知育ちの男。漫研に入った大学時代に掘骨砕三先生と知り合い、何度か遊びに行かせていただき、色々若気の至りをやらかす。

卒業後20代は主に飲食店や結婚披露宴場のキッチン・配膳・洗い場なんでもできるドサ周りアルバイターとして生きており、鉄・アルミのフライパンや中華鍋どころかバーテンダーの使うシェイカーやミキシンググラスを買ったり、ダマスカス鋼のマイ包丁を自分で研ぐまでに至るが、幼少からの夢である漫画家を諦めきれず、アラサーになって一念発起イラスト専門学校に通いはじめる。が、なぜか就活の結果Webプログラマーにされ、オブジェクト指向プログラミングとデータベースをいちから覚え、ターミナル(poderosa+vimが好き)でLinuxを扱い仕事をすることに。

(この時なんとあの「ネギま!」のモバイルゲームを一人(企画も入れて二人)で担当することになる。タイトルのデカさの割にベンチャー企業でした)

30代になったところで、一回倒れるくらいハードスケジュールを押して必死に通っていたアニメ背景スタジオでいったん背景描きになり、Cygamesのアプリの背景や「うたわれるもの2」の背景も描かせてもらったりしたものの、家庭の都合で愛知に帰省、母を看取ってからマンガ投稿を開始し30半ばで漫画家デビュー。

それからは岡山で一軒家の押し入れを自宅にして暮らしたり(ドラえもん方式)、千葉で台湾人だらけのシェアハウスで鬱になりかけながらマンガを描いたり(鬱と台湾の方は関係ありませんが)、新宿区歌舞伎町の真隣の大久保の、スクエニ本社近くの住んではいけないSOHOマンション(知る人ぞ知るGUNKANマンション)にマンガ仲間の男3人で住んだりしてました。

そんな紆余曲折ありつつも、現在は関東近郊で一人暮らししながら、マンガのコミカライズネーム・作画稼業をしている40代男です。

─────────

さて「好きなマンガを一冊とその理由」、というお題を頂きましたが、それなりに長く生きていると、一冊に絞るというのもなかなか難しく 考えこんでしまったのですが、素直に「直近で出会って好きになり、影響を受けたマンガ」ということでひとつ選びました。

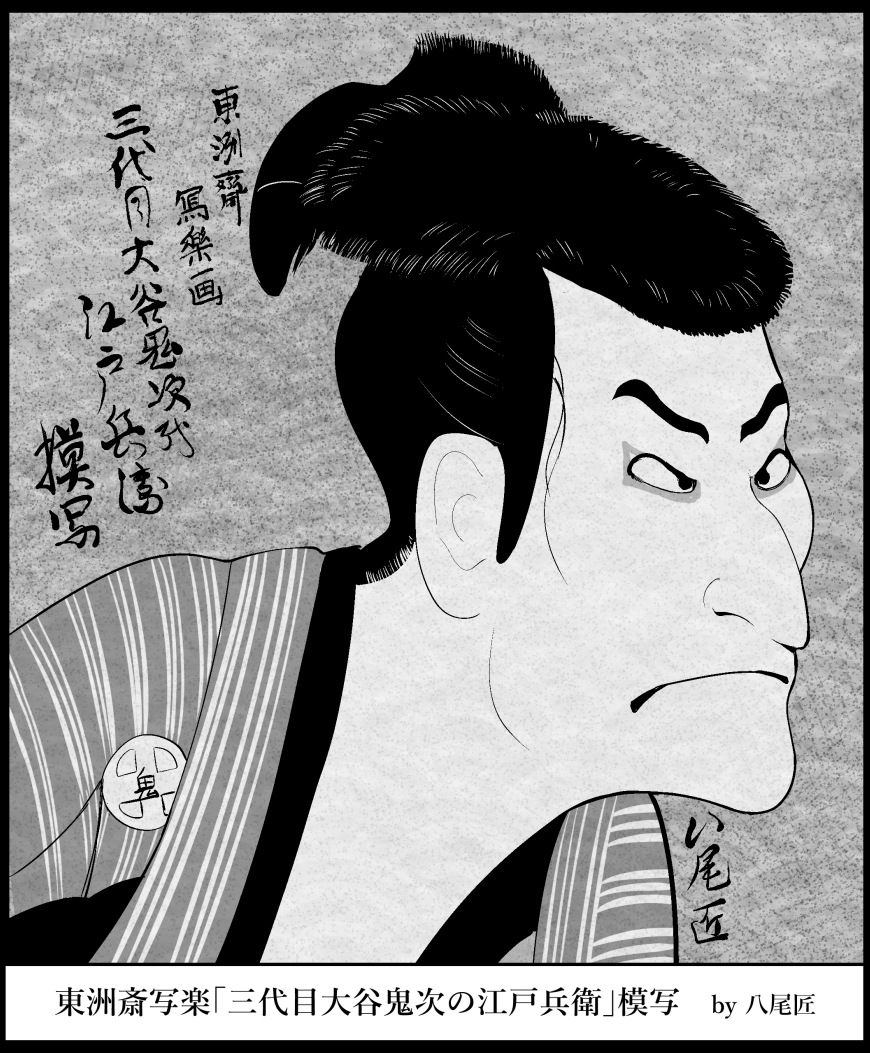

上の東洲斎写楽の模写はそれにちょっと関連するもので、思う所あってついさっき模写したのですが「いきなり何だ!?」と思われたかもしれません。すみません。その選んだ一冊の話をする前に、悩んで思い出したりKindleを眺めたりして候補に選出したマンガたちの話も少しだけします。

(読み返すと どえらい長文になってしまいました。今後仕事をしながら課題原稿を描くにあたってこれほどの長文を書く時間も機会もないと思いますので、最初で最後と思いますがすいません…「好きなマンガ一冊」となると、マンガ好きオジサンは語りたくなってしまい……といっても大したリテラシーもありませんが…)

■マンガのオールタイムベスト3なら

・岩明均「寄生獣」(以下敬称略)

・井上雄彦「SLAM DUNK」

・富樫義博「HUNTER×HUNTER」

■小さいころに一番影響を受けたマンガベスト3は

・上山道郎「怪奇警察サイポリス」

・高橋留美子「らんま1/2」

・松沢夏樹「突撃!パッパラ隊」

■漫画家を志してから最もインスパイアされたマンガ表現ベスト3は

・岡崎武士「精霊使い」最終巻あたり

・萩原一至「BASTARD!!」18~22巻あたり

・高野文子「棒がいっぽん」

他にもあって選び切れないのですが、読んだ時の衝撃が大きかったものを選んでみました。

マンガ表現なら藤崎竜「封神演義」堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」も入れたかったし……

続きが気になる部門だと木多康昭「喧嘩稼業」平野耕太「ドリフターズ」、頭を撃ち抜かれた部門だと和山やま「夢中さ、きみに。」線画・イラスト・絵画も吉成曜、黒星紅白、男鹿和雄、吉田博、ロートレックなど、映画は北野武映画「ソナチネ」「HANA-BI」「キッズリターン」……きりがないのでやめます。

─────────

そして厳正なる審査の結果、今回選んだのは一ノ関圭「鼻紙写楽」(2015年初版)です。直近で最も衝撃を受けたマンガで、2025年新しく知ったマンガでは一位になるかもしれないと思いました。15ページ目の女性の表現で、心臓をギュッとされたような感覚に久しぶりに出会えた。

(今ググッて書影を見て「え?これマンガ?」と思った方!ちゃんとマンガです!女の子もちゃんとマンガ的にきれいでかわいいです)

ただこれはあくまで「絵」に関しての話で、マンガをマンガとして楽しんだ結果の感想ではありません(「オールタイムベスト」部門に入らない感じですね)。

江戸時代の歌舞伎座を舞台にしたストーリーはあまりにも骨太で、ナレーションによる親切な時代背景や歌舞伎そのものの説明など一切なく、やわらかいオタク文化しか吸収してこなかった自分にはややきつい。いい年して恥ずかしながら、こういうマンガをふむふむとスイスイ読めるほど文化人では全然ないのです…。しかしながら、浮世絵のテイストを含み込んだ「現代風劇画」とも言えるような美麗な線画に思わず見とれてしまいました(何をもって「劇画」かは難しいですが、ここでは“いわゆる”劇画、くらいの意味で使っています)。スパルタンなネームも、絵のそうした味わいを助けている実感もあります。

マンガをよく読む人なら分かると思いますが、そう感じられるマンガ絵って、なかなか出会えるものじゃないですよね。

仕事ではいわゆる「萌え」(最近死語になってきた?)なカワイイを志向した絵柄を描いているくせに、背伸びして劇画の流れを汲む美麗な絵に理解を示したふりをするんじゃない、とお叱りを受けるかもしれませんが、できることとやりたいことの差にこそ絵描きの情念がこもるものです。すいません、なんかわかったようなこと言いました……

が、ただ単に「見とれるほど美しい」から選んだわけでもありません。「美しい絵とはなんだろう?」という、美術史的な思索に対する一つの答えであったように直観したということもあります。砕いて言うなら「いろいろ観てきたから分かった(ように感じた)」という感じで、竹内まりやの「シングル・アゲイン」を子供の頃聞いても意味不明だったのが、今聞くと骨身に染みるほど感動するのと似ています。若い人に分からない歌出して重ね重ねすいません…。

─────────

というわけで、美術史に少しだけ寄り道して、「鼻紙写楽」の感動を伝えたいと思います。もう少しだけお付き合いください。

皆さんは、子供の頃に美術の教科書を見て、例えばピカソの、記号を組み合わせて顔を作った絵画とか、「なんでこれが後世に語り継がれてるんだ?」と不思議になったことってないでしょうか。ピカソでなくても、西洋美術史の途中から出て来る、キュビズムとかシュルレアリスムとか、なにやら抽象的で何が描かれてるかよくわからない「絵画」たちに対して。

自分は何度も思いました。

もちろん自分の場合、それはものを知らない、見る目を養われていない子供だからそう思ったので、加えて美術品の価値は歴史的価値や「描いた人が誰か」も含み込んで市場が決めるものだと思います。大人の世界なんですね。もちろん、子供の時期にもうアブストラクトな絵画に魅了される人もいるとは思いますが……ただ自分みたいな子供の目に単純に「すごい」と感じられたのは、精密な写実志向の絵画とかでした。初期のラファエロ派でももうちょっと足りず、写真みたいな絵を凄いと思ってしげしげ眺めていた記憶があります。ラファエロ派最後の継承者と言われるフランク・カドガン・クーパーとか今でも好きです。

となると、「浮世絵」もまた理解しがたいもので、「なぜわざわざこういう表現をするの?」という疑問符がつくだけで、ぜんぜん興味を惹かれなかったのを覚えています。マンガみたいなカッコイイ表現をするのでないのなら、「見たまま描けばいいのに」という感覚です。

それはそれとして(素朴過ぎますが)美術のひとつの立場だとは思いますが、それがどうして、浮世絵とマンガのフュージョン的美しさを醸し出している「鼻紙写楽」に感動するまでに至ったのか?

色々ありますが、2つの知識がすぐ引き出しから出てきます。

〇1つ目は、印象派以降の西洋美術の流れに関する知識。

アラサーになってから通った、ゲーム系イラスト専門学校のデッサンの先生がガチの美術家で、印象派の画家の構図がいかに凄いかを熱弁してくれたことをきっかけに色々知りました。

この時の自分の理解はこうです(今でもそんな変わっていませんが…)。

西洋には「(見たままの)写実をキャンバス上に再現する」ことに重きを置く絵画の文化が昔からある。宮崎駿の言葉を借りるなら、「空間を掴もうとするドロドロとした執念の積み重ね」がありました。

「だまし絵」西洋画展に行ったことがある人なら分かると思いますが、エッシャーとかもあるんですが、多くは「写真と見まごう」だけの絵を「だまし絵」として壁にかけてある展示です。視覚を混乱させるような絵なら分かるが、写実画はそのまますぎて、「何がだまし絵なの……?」としばらく頭に「?」マークをつけて順路を歩いていたのを覚えています。

写真もない昔では、「まるで本物のような」「絵」というだけで人を「だます」ものだったんですね。そういう絵を評価する文化があった。

技術はものすごいので尊敬できるんですが、写真が当たり前にある今では「だまし絵」というほどの驚きはない。

現実にあるものそのままに描く。肖像画で求められるスキルを磨くための静物模写が長じた文化でしょうか…?

しかし写真の登場で、「写実画」がその権威を失った。画家のパトロンたる貴族の肖像画は「写真」に置き換わったからです。ざっくり言って印象派以降の西洋美術の動きというのは、「絵画でなければならないもの」「写実画の向こう側」を大勢の画家が、チューブ絵の具を片手に探さねばならなくなった、そのグレート・ジャーニーだったんだ、という素朴で大づかみな理解です。美術に詳しい人に怒られるかもしれない。

かつて西洋の画家たちが葛飾北斎の絵に興味を惹かれたのも、その文脈なら非常によくわかるわけです。間違ってるかもしれませんが…

その理解をもとに見てみれば、よくわからない抽象や模様にあふれる西洋美術史が、きらびやかな挑戦の歴史だと思えて、急に尊く感じられたのをおぼえています。

(現代美術はまたちょっと別の印象ですが………)

〇2つ目は、日本美術=写実を無視した様式美、が誤解であるという理解。

これは、とある保守系の言論人が日本史を記した大著(確か「国民の歴史」というハードカバーの本でしたが)を読んだ時、美術史にふれて書いてあったことを読んで蒙を啓かれたことによります。

日本美術というのは、「大名の肖像画」においてさえある種の様式美にとらわれており、見たそのままを描く技術に欠けていたのでは……?これが、子供の時の自分の素直な直観でした。

しかし。

その著者いわく、「運慶・快慶の東大寺金剛力士立像を見よ。そこには3次元的にリアルな人体が既に見事に表現されている。日本美術が現実とその立体を軽視したなどというのは間違いである」のようなことが書いてあり、本の最初のカラーページに戻って見てみたら、確かに生き生きとした生々しい筋骨隆々の肉体が表現されていて驚きました。ミケランジェロのダビデ像に勝るとも劣らない美しさです(それまでは不肖ながら、日本の伝統彫刻、仏像などは、なんかヌメッとした曲線で作られた、浮世離れした、こけし感のある、装飾の多い人型のフィギュアみたいな印象しかありませんでした)。

稀代の天才の仕事であるにせよ、鎌倉時代(1203年)にすでに、これほどの境地に達していたんですね。

その時、写真のように立体を表現してみせる西洋美術に対するコンプレックスが、一気に払拭されたのを覚えています。

ご先祖様たちは別に「立体がよく認識できない」から表現していないわけでは全然なかった。

西洋では写真にその立ち位置を奪われたのを契機に(もちろん先駆者は多くいたにせよ)「向こう側」に対する画家たちのグレート・ジャーニーが始まったが、そもそも日本人は運慶・快慶のあの現実感ありありの肉体美きわまる美術品を鑑賞しておいてなお、なお、というより既に、「写実より美しいもの」へのグレート・ジャーニーを開始していたんだなぁ、という理解です。

浮世絵は江戸に於いてその最先端であった。幕末・明治を経てからは露骨に西洋美術・文化との混交になっていくので ──実は夏目房之介(と宮本大人)によれば、現代の“マンガ”は(鳥獣戯画や北斎漫画ではなく)20世紀初頭のこの時点、この混交の過程で“産まれた”もののようですが── それ以前にも主に中国との交流はあったにせよ、純度の高さとしては、「江戸の美術」こそが我々のエスニックな「写実の向こう側」の美しさの表現かもしれない、などと大上段に構えたことを思っていたわけです。

─────────

さて、私の私見の部分は学術的な厳密さや正しさなどみじんもないでしょうが(そもそも「写実の向こう側」という表現が恣意的でどうなのか)、ともかく私はこう考えた。この頃にはもう「写真みたいな絵」への憧れもずいぶん薄れていました。むしろ「絵でなければならない」美しさへの興味が常にあるわけです。もちろん子供の頃からマンガ作家ではありましたから、マンガ表現を念頭に置きつつ。

時折浮世絵を眺めながら、葛飾北斎の「諸国瀧廻り」のパースガン無視で、見上げた滝つぼの入り口を正円みたいに描いてしまうような、吉田博の、桜の木の房をうねうねしたひとまとまりに描き上げてしまうような、写実あってこそのデフォルメの美しさというか……まあ、考えたところで答えなんか出ないんですが。

でも大げさながら、許されるなら、というか可能なら、一回は日本の伝統を継いだ絵柄でマンガを描いてみたい。

と、思っていたところに、浮世絵の美しさをマンガ絵に落とし込んだような見事な表現が目の前にあるじゃありませんか。

「鼻紙写楽」という一ノ関圭のマンガの中に。

「は………… 答えでは?」

直観的にそう思いました。

一ノ関圭のWikipediaを見に行くと、沙村広明が「『漫画の理想』と思っていることを見た」と言ったと書かれていますが、もちろん私よりずっと上の次元で言われていることだと思うので字面で共感したにすぎませんが(そもそもそれを言ったとされる時には「鼻紙写楽」はまだ出ておらず、それ以前の作品に私は浮世絵とのフュージョン感は感じない)、「わかるー!!」って一人でなっていました。

酸いも甘いも知らない子供の時分では、こんな驚きは得られなかっただろうなぁ、と思いつつ、一ノ関先生の美しい絵を眺めながら新刊を楽しみに待とう、と思った次第でした。

※もしこれを読んで「鼻紙写楽」を読んだという方がおられるかもしれないので一応、補足として追記しておきますと、「鼻紙写楽」には浮世絵そのままのような絵が沢山出てきますが(特に扉絵)、そのことについて言ってるわけではありません。「まるで浮世絵」というようなデフォルメに近い表現も出てきますが、それでもありません(その演出がシームレスに出てくるので、それも驚嘆しますが)。

主に斜めに傾いた人物、それも特に女性の線画に感じる艶めかしい曲線、「鼻紙写楽」以前の一ノ関圭の線画になかった、明らかに浮世絵由来であり、かつ現代のマンガ絵の可愛さに通じる「頬のぷっくり感」、それが表現されているといった「浮世絵と(現代の)マンガ表現とのフュージョン感」について言っています。第一場の15p、第二場の15pとか。さらにあの世界の絵師が、人物画を描いたら浮世絵のような感じになる。そこに違和感がぜんぜんない、それがすごい。その点においては、他の「江戸の絵師」を描いたマンガと圧倒的な差があります。葛飾北斎・応為親娘を描いた名作アニメ「百日紅」ですら「絵と現実は別物」感があるのに。ただこれは個人の感想なので、違う感じ方をする方は大勢おられると思います。

─────────

締めになりますが、最後にいうのもなんですが、一ノ関先生を知ったのは株式会社ゲンロンの動画配信サイト「シラス」で公開されていた「武富健治×大井昌和×さやわか(+東浩紀)「劇画の逆襲!――武富健治、教員就任前におおいに語る」【ニッポンのマンガ #14】」という12時間!!というこの動画の中でした。

https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20220316

12時間もあるのに10周以上観て、かなり勉強になりました。漫画史の解像度が爆上がりした。

2025年4月15日までが公開なので、もうほんとすぐに観れなくなってはしまうのですが、シラスには本当いい動画が上がってますのでオススメです。作業のお供にピッタリです。

最後は本の話じゃなくなってしまいましたが、来月からは原稿で語っていきたいと思います。よろしくお願いしますm(__)m